- 医院的放射性污水如何处理?

- 日期:2025/7/31 浏览:265

-

医院的放射性污水主要来自核医学科、放射治疗科等部门的诊疗活动,例如患者注射放射性 药物后的排泄物、清洗器械废水、实验废液等。这类废水含有低浓度的放射性核素(如碘-131、锝-99m、氟-18等),不能直接排入普通下水道或市政污水系统,需要经过专门的处理,确保达到国家规定的排放标准,保护环境和公众健康。

处理放射性污水的主要原则和方法包括:

1. 核心原则:稀释与衰变

时间衰变: 这是常用的基础方法。利用放射性核素会自发衰变、放射性活度随时间降低的特性。将污水储存在专门的衰变池中足够长的时间,待其放射性活度衰减到国家规定的排放限值以下。

稀释排放: 在确保放射性活度达标的前提下,将处理后的污水缓慢、可控地排入医院或市政的下水道系统,利用大量的普通污水进行进一步稀释,使其在排放口或污水处理厂出口的浓度远低于安全限值。

2. 关键设施:衰变池系统

结构: 通常是多个(至少两个,常见3个以上)串联或并联的、内衬防渗防腐材料(如不锈钢、环氧树脂)的混凝土池。

工作原理:

滞留时间: 设计时会根据医院常用核素的种类(特别是半衰期长的核素)和预计的污水量,计算所需的zui小滞留时间(通常是zui长半衰期核素的10个半衰期以上)。例如,碘-131半衰期约8天,通常需要储存60-90天以上。

顺序使用/衰变: 污水首先进入一号池子。当池子快满时,切换到二号池子进水,让一号池子的污水开始衰变。如此轮换使用池子,确保每个池子的污水都有足够的时间衰变。

监测: 在排放前,要对衰变池中的水进行取样,使用液体闪烁计数器或γ谱仪等设备检测其放射性活度,确保低于国家规定的排放限值。

安全设计: 衰变池需有防渗漏、防溢出、通风(排出可能产生的放射性气体如氡气)、屏 蔽(根据池内活度决定是否需要混凝土屏 蔽墙)等安全措施。通常设置在地下或半地下。

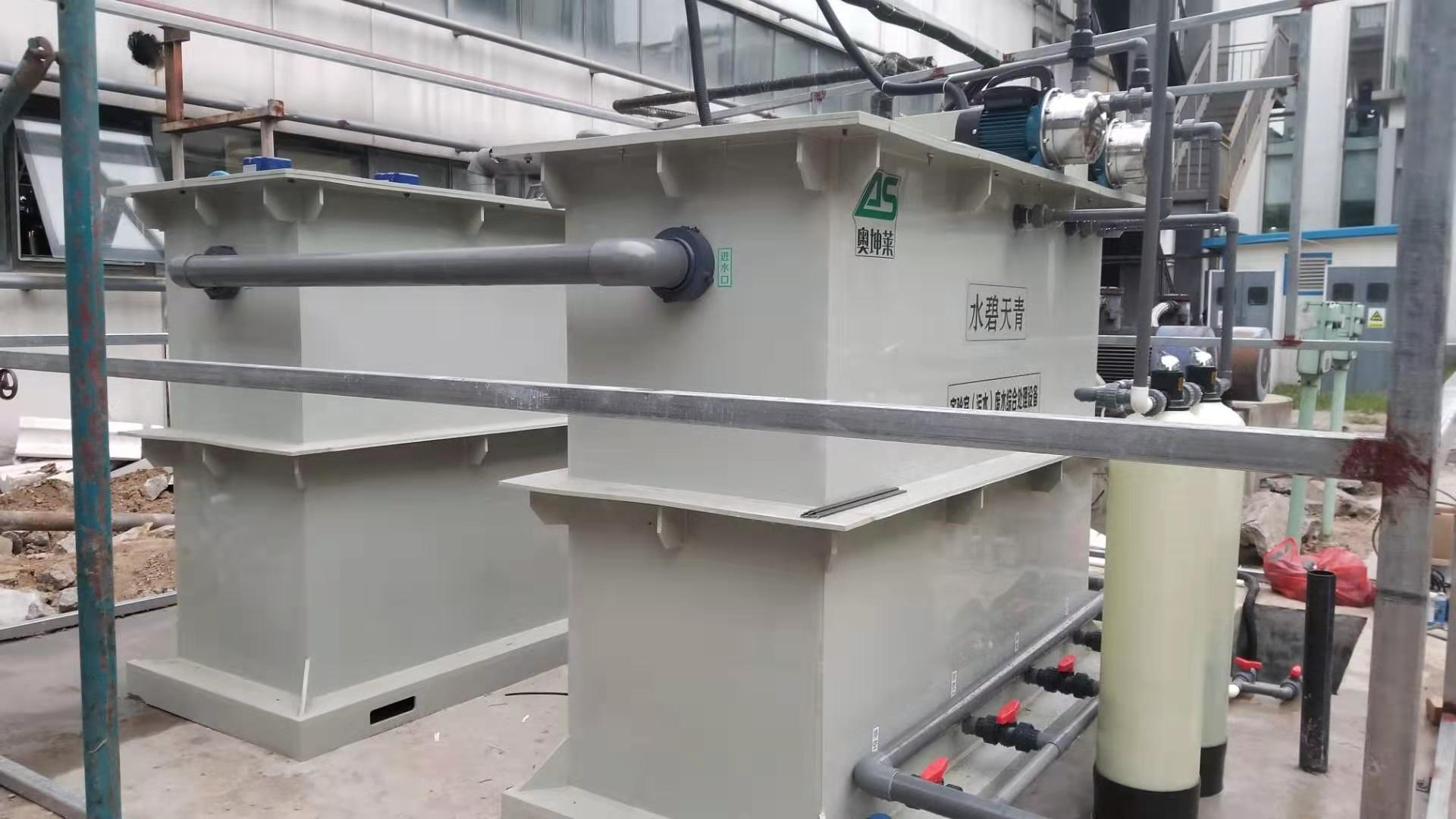

衰变池设备

3. 其他辅助处理方法 (根据具体情况可能采用):

过滤: 去除水中的悬浮固体颗粒,这些颗粒可能吸附了放射性核素。

化学沉淀/絮凝: 加入化学药剂(如铝盐、铁盐),使溶解性的放射性核素形成不溶性沉淀物或吸附在絮凝体上,然后通过过滤或沉淀将其分离出来。产生的污泥需要作为放射性固体废物处理。

离子交换: 使用离子交换树脂吸附水中的放射性离子(如铯、锶)。树脂饱和后需要再生或作为放射性废物处理。适用于处理量较小或特定核素浓度较高的情况。

反渗透/膜技术: 利用半透膜的选择透过性去除溶解性盐分和放射性离子。产生浓缩液需要作为放射性废液处理。成本较高,多用于要求低排放或特殊核素处理。

蒸发浓缩: 将污水加热蒸发,水蒸气冷凝后(蒸馏液)放射性活度很低,可以排放或再利用;浓缩液放射性活度很高,需作为放射性废液固化处理。能耗高,主要用于高浓度或小体积废液。

4. 严格的监管与排放程序:

许可证制度: 医院须持有环保部门颁发的《辐射安全许可证》,其中明确规定了放射性废水的排放限值和操作要求。

排放限值: 我国《电离辐射防护与辐射源安全基本标准》等法规对医用放射性废水的排放有严格的总活度和浓度限值要求。

监测与记录: 医院须建立完善的监测制度:

定期对衰变池进水口、池内、排放口进行取样监测。

记录污水来源、水量、核素种类、估计初始活度、储存时间、排放前监测活度、排放时间和排放量等。

监测数据需长期保存并定期向监管部门报告。

排放控制: 排放通常通过专用管道,在监管允许的时间段内(如夜间用水低峰期),以可控的流速缓慢排放,确保充分稀释。排放口可能需要设置在线监测设备。

单独检测: 环保部门会不定期进行监督性监测。

5. 产生的二次废物处理:

处理过程中产生的污泥、废树脂、浓缩液、蒸发残渣等,属于放射性固体废物或浓缩废液。

这些废物需要按照其放射性水平进行分类(低放、中放),进行固化处理(如水泥固化、沥青固化),然后暂存在医院专用的放射性废物暂存库中。

由持有相应许可证的城市放射性废物库(我国有国家规划的集中处置库)或专业公司进行集中收贮和处置。

总结来说,医院放射性污水处理的核心流程是:

收集 → 专用管道输送 → 衰变池储存(足够长时间衰变)→ 排放前严格监测(确保达标)→ 可控稀释排放 → 处理过程产生的二次废物安全暂存与处置 → 全程记录与监管。

这种以“时间衰变+稀释排放”为主,辅以必要的物理化学处理,并配合严格监管和监测的方法,是目前国内外处理低水平放射性污水(特别是医用)广泛应用且安全有效的方式。其核心在于给予放射性核素足够的时间自然衰变到安全水平。

- 上一篇: 学校建设中的污水处理系统规划

- 下一篇: 高校实验室污水处理设备你选对了吗?