- 高校实验室污水处理设备你选对了吗?

- 日期:2025/7/10 浏览:806

-

选错一套设备,不仅意味着资金浪费,更可能带来环保风险与运行困境。

高校实验室是科技创新的摇篮,每天产生成分复杂、污染物浓度高的废水。这些废水中含有重金属、有机溶剂、致病微生物等各类污染物,其复杂性和危害性远超普通生活污水。

然而,许多高校在选购处理设备时,常陷入“重价轻性能”的误区,导致设备安装后处理效果不达标、运行成本高昂或维护困难等问题频发。面对日益严格的环保法规和实验室安全要求,选择一套“量身定制”的污水处理设备已成为高校实验室管理的关键任务。

01 实验室污水特性分析

高校实验室废水是一类特殊污染物,其复杂性和多样性远超普通污水。化学实验室排放的废水中可能含有强酸、强碱、重金属离子及有机溶剂;生物实验室则可能排出病原微生物、实验动物排泄物等生物污染物。

同一所大学内,不同院系实验室产生的废水特性差异显著。环境实验室废水可能含大量有机污染物,材料实验室废水中可能富含纳米颗粒,而医学实验室废水则可能携带病原体。

这些废水通常具有 “量小质毒” 的特点:虽然每日排放量可能仅为数吨,但污染物浓度高,且成分随实验项目变化波动大。

传统市政污水处理工艺对此类废水束手无策,若处理不当直接排放,将对水体生态系统和人体健康构成严重威胁。

02 选型四大关键因素

污水处理设备的选型决策需基于多重因素的综合考量,其中四个关键维度决定了设备的适配性和长期效能。

处理工艺匹配度

核心在于废水特性与工艺的匹配。物理法(沉淀、过滤、吸附)适用于去除悬浮物和胶体;化学法(中和、氧化、还原)能有效处理重金属和有机污染物;生物法(活性污泥法、生物膜法)则擅长降解可生化性好的废水。

实际应用中,单一工艺往往难以应对复杂废水,组合工艺成为主流选择。常见的“化学预处理+生物处理+深度过滤”系统可覆盖大多数实验室场景。

设备性能参数

处理能力是首要考量。日处理量5吨的设备,需考虑峰值流量(如上午实验结束后的集中排放)和未来扩容可能。

处理效率直接关系出水水质,高校应关注设备在COD、BOD、重金属等关键指标的去除率。同时,空间利用率高的紧凑型设计更受高校青睐,特别是老旧实验室改造项目。

材质与耐久性

实验室废水腐蚀性强,设备材质决定使用寿命。聚乙烯(PE)或不锈钢(316L) 箱体能抵抗化学腐蚀;关键部件如曝气头应选用抗堵塞硅胶材料。

材质选择不当会导致设备在数月内出现腐蚀穿孔,造成二次污染和额外更换成本。

智能化和自动化

现代设备已实现 “无人值守”运行。PLC控制系统可自动调节pH值、投药量、曝气强度;物联网模块支持手机远程监控运行状态和警报信息。

自动化程度高的设备虽然初始投资较高,但能显著降低人力成本和操作失误风险,长期运行更经济可靠。

03 主流设备类型及应用场景

面对多样化的实验室需求,市场已形成三类主流设备,各有其适用场景。

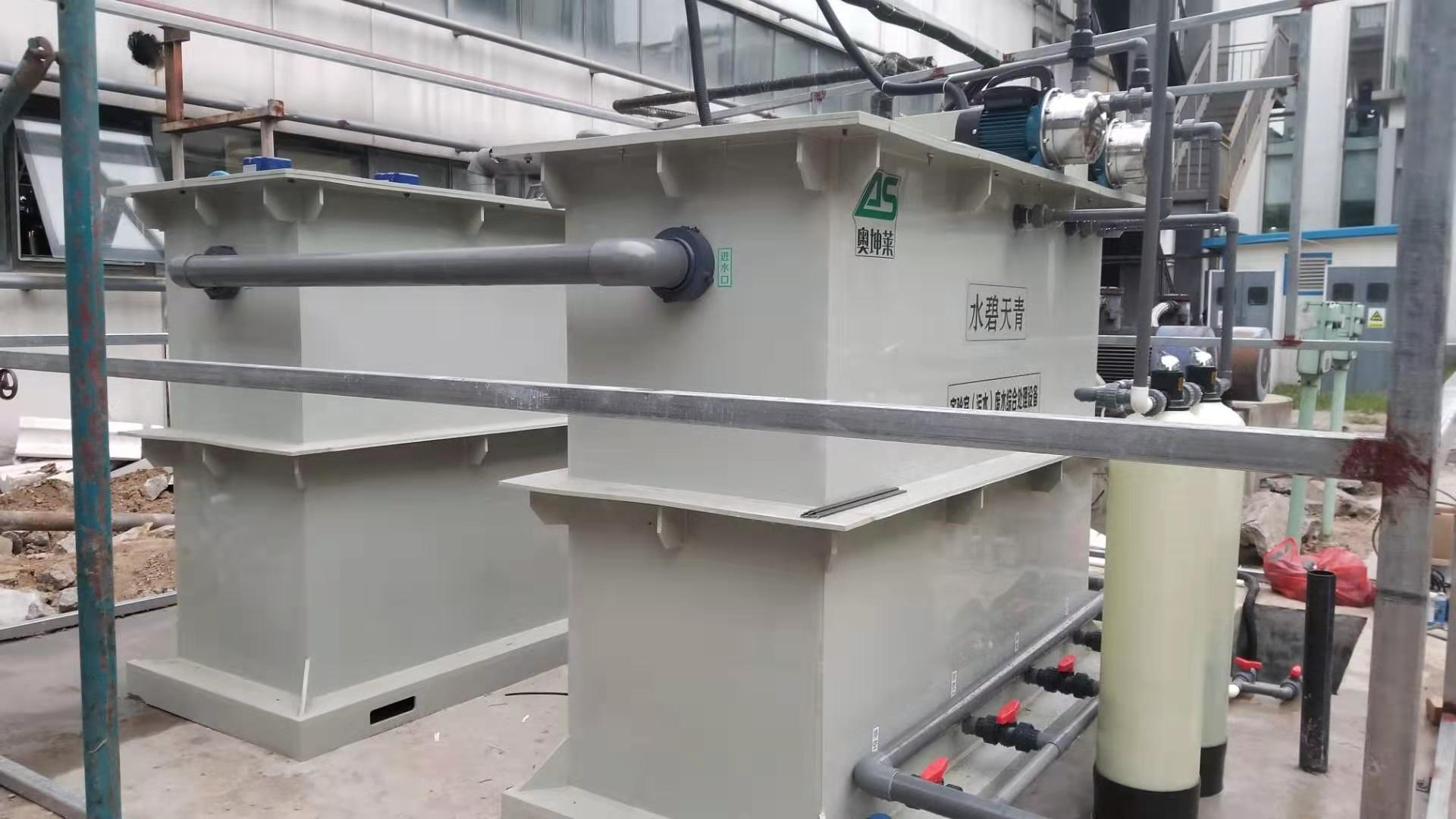

一体化处理设备

这类设备集成多个处理单元于一个集装箱式结构,安装快捷,占地面积小。典型如“调节池—生物接触氧化—过滤—消毒”一体化系统,适合日处理量1-10吨的中小型实验室。

其优势在于模块化设计,特别适合空间有限的校内实验室。但处理高浓度特殊废水时可能需额外增加预处理单元。

生物滤池处理系统

利用微生物挂膜技术降解污染物,运行成本低,操作简便。生物滤池对可生化性好的有机废水(如生物实验室、食品实验室废水)处理效果显著,但对毒性物质敏感,不适用于含消毒剂或重金属浓度高的废水。

该系统需定期反冲洗维持生物活性,水电消耗略高于化学法设备。

膜技术处理装置

超滤、反渗透等膜技术能有效截留微小污染物,包括重金属离子和纳米颗粒。特别适合对环境工程、纳米材料等实验室的高标准处理需求。

膜系统的劣势在于投资和维护成本较高,需专业清洗和定期更换膜组件。

04 科学选型五步流程

设备选型需遵循系统化流程,避免主观臆断带来的技术风险。

第 一步:废水诊断分析

开展 “全谱检测” 是选型基础。需连续监测一周以上的废水样本,分析pH、COD、BOD、重金属、有机溶剂等关键指标。

同时记录各时段排水量,绘制水量波动曲线。此阶段工作越细致,后续工艺选择越。某大学曾因忽略周末集中清洗期的高浓度废水排放,导致设备选型过小,仅运行三个月即需改造扩容。

第 二步:标准对标

需同步满足三类标准:国家《污水综合排放标准》(GB8978-1996)、地方环保部门排放限值、实验室安全规范。计划回用的中水还需符合《城市污水再生利用标准》。

第三步:工艺比选

基于前两步数据,筛选2-3种可行工艺进行中试验证。某化学实验室对比试验发现:对含铬废水,化学还原法比膜技术成本低42%,且污泥量可控。

工艺比选需编制评分矩阵,涵盖处理效果、投资额、运行费、维护复杂度等维度。邀请环境工程师和实验室管理人员共同评分,避免技术偏见。

第四步:供应商评估

考察供应商的 “三证三案” :环保设备制造资质证、案例工程验收证、售后服务体系认证;以及技术方案、安装方案、培训方案。

实地考察同类高校案例必不可少。

第五步:全生命周期成本核算

除设备购置费外,需计算 “15年总成本” :

- 能源消耗

- 药剂与耗材

- 维护人工

- 污泥处置费

05 全生命周期成本优化

设备选型不应止步于采购环节,运行阶段的成本控制同样重要。

初始投资控制

通过模块化设计预留扩容空间,避免重复投资。

运行成本优化

能源回收技术正在实验室推广。厌氧处理系统产生的甲烷可用于热水供应;膜处理浓水余压可驱动小型发电机。

智能加药系统能降低药剂成本。某实验室安装在线水质监测与自动加药联动系统后,硫酸亚铁消耗量减少41%,年节省药剂费超12万元。

维护策略创新

预防性维护比故障后维修更经济。建立关键部件更换计划:石英紫外灯管寿命约12,000小时,应每年更换;活性炭吸附罐建议每两年更新填料。

与供应商签订 “效能保证合同” ,将年度维护费与处理效果挂钩。某高校采用此模式后,设备故障停运时间从年均86小时降至9小时以下。

实验室污水处理设备的正确选择,正成为衡量高校科研管理现代化水平的关键指标。随着技术进步,未来设备将呈现三大趋势:智能化控制系统通过AI算法实时优化运行参数;模块化设计支持按需灵活扩展处理能力;绿色低碳技术大幅降低能耗与碳排放。

- 上一篇: 医院的放射性污水如何处理?

- 下一篇: 一体化污水处理设备运行中COD超标怎么办?